BJ−40Cと他機種との比較 2004.11.03

BJ−40CとSBIGのスペック比較です。

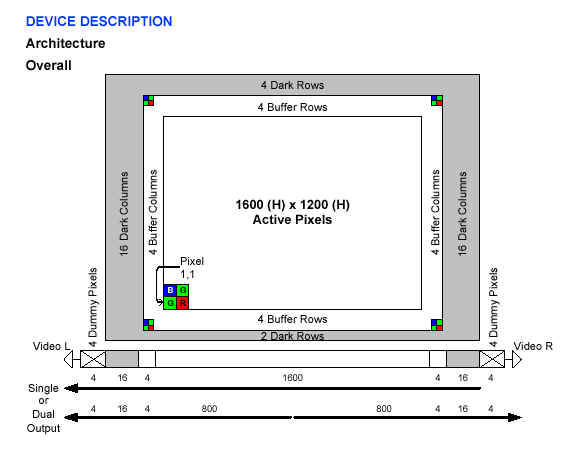

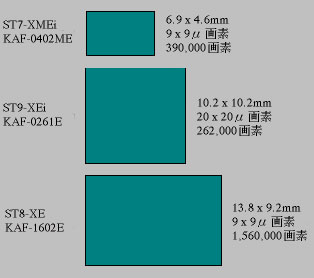

チップサイズ等はSBIG ST−7XMEと同等ですが・・

|

製品仕様 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

SBIGのスペック

BJ−40Cと比較するのは酷ですが、

|

|

|||||

| カメラ機種名 |

|

|

|

|

|

| 搭載CCDチップ |

|

|

|

|

|

| 合計画素数 |

|

|

|

|

|

| アレーサイズ |

|

|

|

|

|

| チップ面積 |

|

|

|

|

|

| 画素面積 |

|

|

|

|

|

| チップタイプ |

|

|

|

|

|

| 標準チップクラス |

|

|

|

|

|

| 販売価格 |

|

|

|

|

|

| チップオプション |

|

|

|

仕様あり |

|

|

|

|

| CCDチップ | 米国TI社 TC237(656 X480/314,880 画素、6.9 X4.6mm 7.4X7.4μm) |

| 冷 却 | 一段空冷ペルチェ装置(自動温度設定) |

| シャッター | 回転式機械式シャッター内蔵 |

| 減光フィルター | 減光フィルター内蔵 |

| 映像出力方式 | 5"LCDモニター/アナログビデオ出力/RS232(パソコン) |

| 露光時間 | 1/100 秒〜600 秒まで設定可 |

| 感 度 | 口径20cm 使用で1 秒の露光で約14 等級(60 秒で約18等級) |

|

|

|